ケトン体とは?〜ダイエットや健康維持の鍵を握る体内物質〜

健康やダイエットに関心のある方なら、「ケトン体」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。しかし、具体的にケトン体がどのようなもので、私たちの体にどのような影響を与えるのか、ご存知でしょうか?

今回は、今注目されているケトン体について、その基本的な役割から、どのようにして体内で生成されるのか、そして健康やダイエットにどのように役立つのかを分かりやすく解説します。

ケトン体とは何か?

ケトン体とは、体が主なエネルギー源としてブドウ糖(グルコース)の代わりに脂肪を分解して利用する際に、肝臓で生成される物質の総称です。主に以下の3種類があります。

- アセト酢酸

- β-ヒドロキシ酪酸

- アセトン

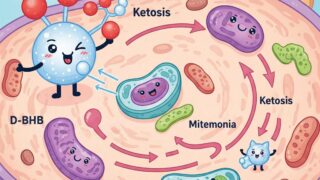

通常、私たちの体は食事から得られる炭水化物からブドウ糖を生成し、これを主要なエネルギー源としています。しかし、炭水化物の摂取量が少ない場合や、運動によってブドウ糖が枯渇した場合、体は蓄えられた脂肪を分解し、ケトン体を生成してエネルギーとして利用し始めます。この状態を「ケトーシス」と呼びます。

ケトン体はどのように作られるのか?

ケトン体が生成されるプロセスは、飢餓状態や糖質制限食(ケトジェニックダイエット)を行った際に活性化されます。

- ブドウ糖の枯渇: 炭水化物の摂取が制限されると、体内のブドウ糖の貯蔵(グリコーゲン)が減少し始めます。

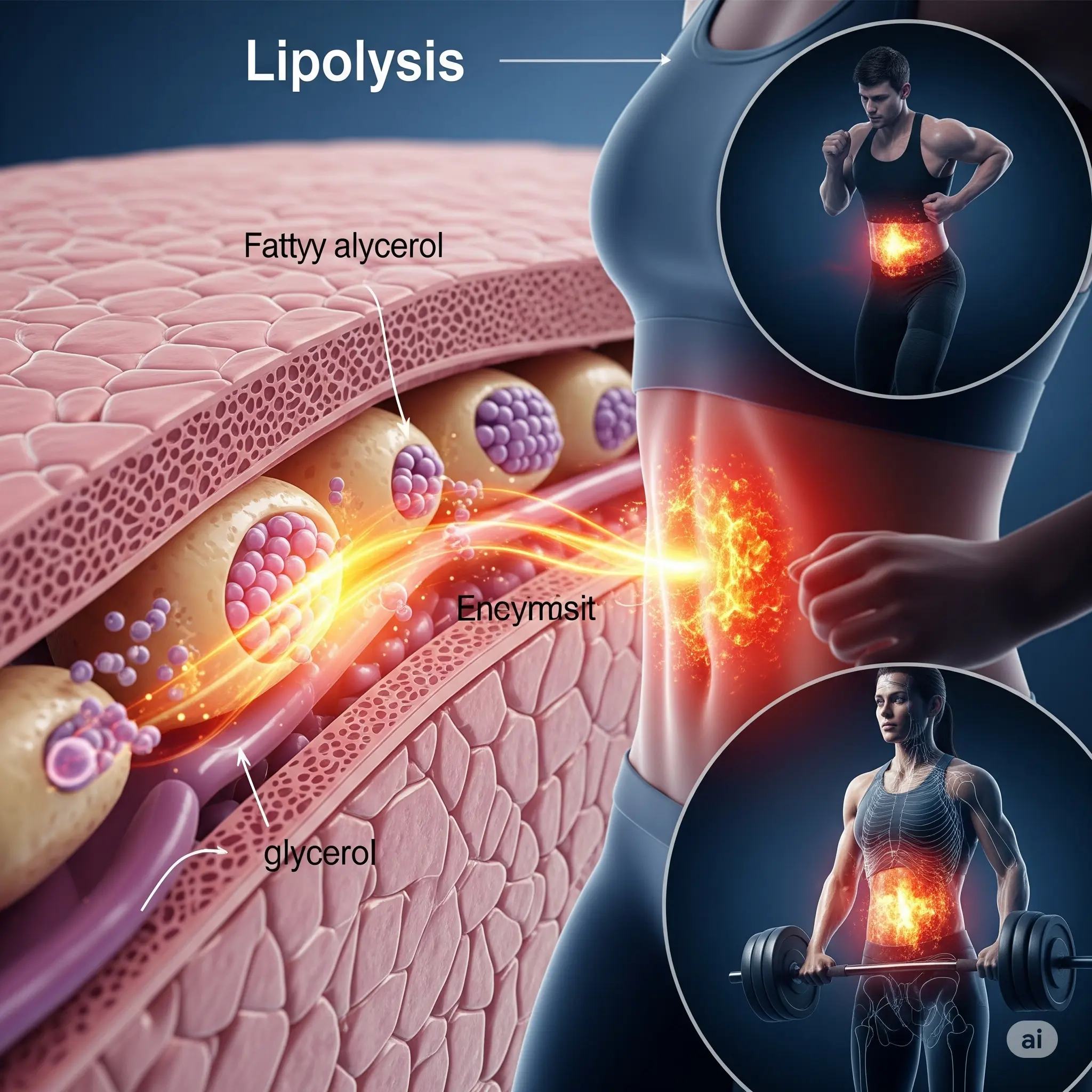

- 脂肪の分解: ブドウ糖が不足すると、体は代替エネルギーとして脂肪細胞に蓄えられた中性脂肪を分解し、脂肪酸を血液中に放出します。

- 肝臓での変換: 血液中の脂肪酸は肝臓に運ばれ、そこで「β-酸化」というプロセスを経てアセチルCoAという物質に変換されます。

- ケトン体の生成: このアセチルCoAから、さらに複雑な反応を経てケトン体が生成されます。生成されたケトン体は血液中に放出され、脳や筋肉などの様々な組織でエネルギー源として利用されます。

ケトン体のメリット

ケトン体が注目される主な理由として、以下のメリットが挙げられます。

- 安定したエネルギー供給: 血糖値の急激な上昇や下降が少ないため、エネルギーレベルが安定し、集中力の向上や疲労感の軽減に繋がる可能性があります。

- 食欲抑制効果: ケトン体には食欲を抑制する効果があると言われており、過食を防ぎやすくなります。

- 脂肪燃焼の促進: ケトーシス状態では、体が積極的に脂肪をエネルギーとして利用するため、体脂肪の減少に効果的です。

- 脳機能の改善: 脳は通常ブドウ糖を主要なエネルギー源としますが、ケトン体も効率の良いエネルギー源として利用できます。一部の研究では、神経保護作用や認知機能の改善に繋がる可能性も示唆されています。

ケトン体を活用したライフスタイル(ケトジェニックダイエット)

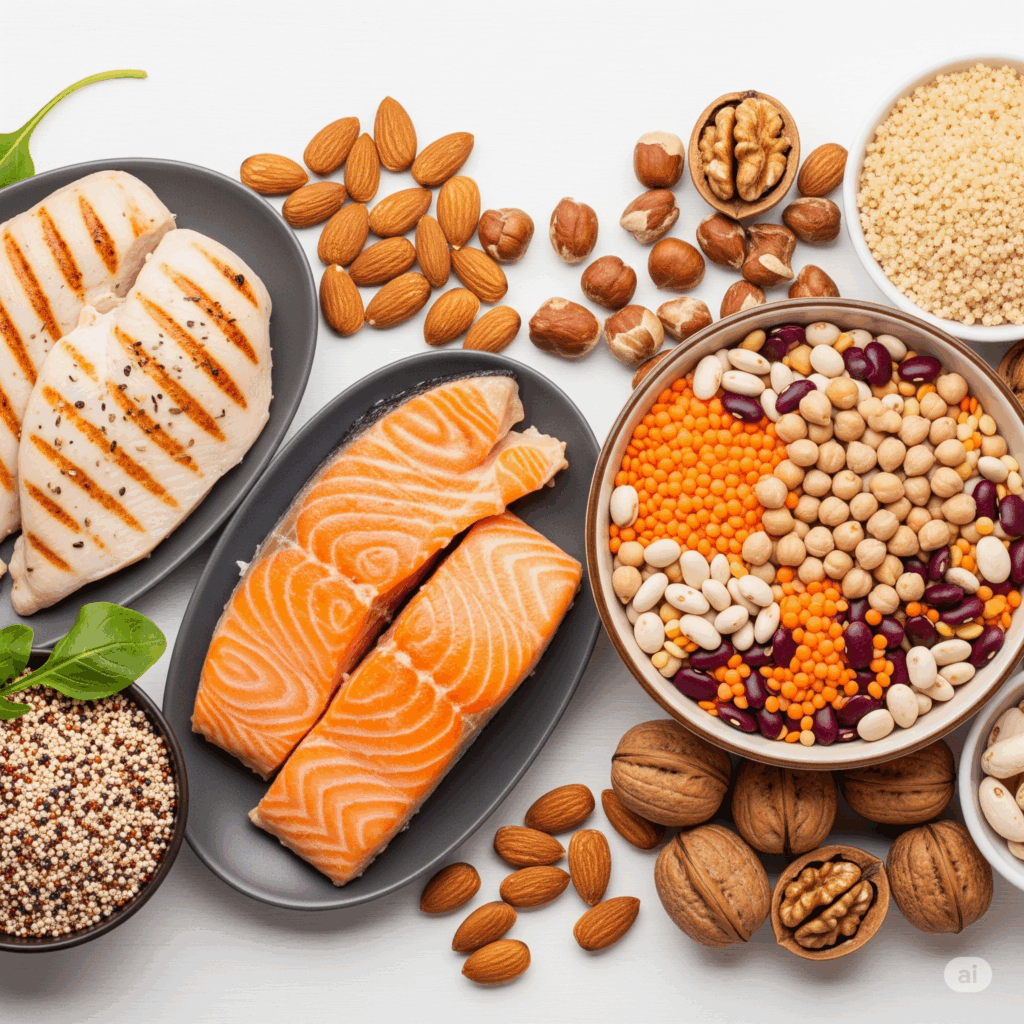

近年、ケトン体を積極的に活用する食事法として「ケトジェニックダイエット」が広く知られています。これは、炭水化物の摂取を極端に制限し、高脂質・適度なタンパク質の食事を摂ることで、意図的にケトーシス状態を維持するものです。

ただし、ケトジェニックダイエットは万人に向いているわけではありません。始める前には、医師や管理栄養士などの専門家と相談し、自身の健康状態や目標に合った方法であるかを確認することが重要です。

まとめ

ケトン体は、私たちが本来持っている「脂肪をエネルギーとして利用する能力」を引き出す上で非常に重要な物質です。このシステムを理解し、適切に活用することで、ダイエットの成功や健康的な体づくりに役立てることができます。

ケトン体についてもっと詳しく知りたい方、ご自身の食生活に取り入れてみたい方は、ぜひ信頼できる情報源や専門家にご相談ください。

人間が糖質を摂取すると太る主な理由は

摂取した糖質が体内でエネルギーとして消費しきれなかった場合に、脂肪として蓄積されるためです。

糖質とエネルギー

私たちが糖質を摂取すると、体内でブドウ糖(グルコース)に分解され、血液中に吸収されます。このブドウ糖は、体の主要なエネルギー源として使われます。例えば、脳の活動や筋肉の運動など、日々の生命活動に必要なエネルギーとなります。

インスリンの働き

血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が上がると、膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませ、エネルギーとして利用したり、グリコーゲンという形で肝臓や筋肉に貯蔵したりする役割があります。

脂肪としての蓄積

しかし、糖質の摂取量が多く、体が必要とするエネルギー量を超えてしまうと、肝臓や筋肉のグリコーゲン貯蔵庫は満杯になります。それでも余ったブドウ糖は、インスリンの働きによって中性脂肪へと変換され、主に脂肪細胞に蓄えられます。これが、糖質を摂りすぎると太る主なメカニズムです。

その他の要因

- 食欲の増進: 糖質、特に精製された糖質は血糖値を急激に上昇させ、その後急降下させることがあります。この血糖値の乱高下は、さらなる食欲を刺激し、過食につながる可能性があります。

- 代謝の低下: 糖質の過剰摂取は、体の代謝システムに負担をかけ、脂肪燃焼を抑制する方向に働くこともあります。

このように、糖質の過剰摂取は、体が必要とするエネルギーを超えて脂肪として蓄積されることで、体重増加につながるのです。バランスの取れた食生活と適切な運動が、健康的な体重維持には重要です。